五代目日記 3冊目

雑談コーデ#59 最初の帯

◼︎雑談コーデ#59 前編 あまみーいろ/深杜 今回の着物、大島紬は前回詳しく書きました、あまみーいろ/『深杜(しずもり)』。 中央に見える白い点、この絣がコーディネートのポイントにもなっています。 1本目の帯は八寸名古屋帯になります。この帯は異文織という織組織の帯、そこから経糸、糸使い等に工夫をし、八寸名古屋帯としました。 当初、袋帯でも使用可能とかなり便利な帯ですが、八寸にすると、さらにそこから軽くなる。まだまだこれからの帯ではありますが、先が楽しみな織物です。

雑談コーデ#59 最初の帯

◼︎雑談コーデ#59 前編 あまみーいろ/深杜 今回の着物、大島紬は前回詳しく書きました、あまみーいろ/『深杜(しずもり)』。 中央に見える白い点、この絣がコーディネートのポイントにもなっています。 1本目の帯は八寸名古屋帯になります。この帯は異文織という織組織の帯、そこから経糸、糸使い等に工夫をし、八寸名古屋帯としました。 当初、袋帯でも使用可能とかなり便利な帯ですが、八寸にすると、さらにそこから軽くなる。まだまだこれからの帯ではありますが、先が楽しみな織物です。

あまみーいろの帯 vol,1

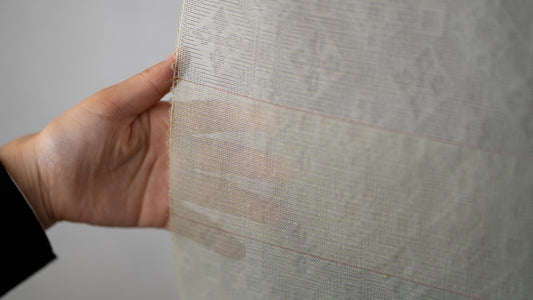

今回、完成した帯の織組織は600綟織。透け感のある織物です、糸はループ糸、りんぐに近い糸。そして、使用する場面も地全面につかい、あまみーいろの柔らかな色が全体に表現できています。 そして、この糸で織った草木染めの色が光の透過具合で変化する。特別な帯に仕上がりました。

あまみーいろの帯 vol,1

今回、完成した帯の織組織は600綟織。透け感のある織物です、糸はループ糸、りんぐに近い糸。そして、使用する場面も地全面につかい、あまみーいろの柔らかな色が全体に表現できています。 そして、この糸で織った草木染めの色が光の透過具合で変化する。特別な帯に仕上がりました。

あまみーいろの・・・ vo,2

糸はあっても、織組織/織物を決める必要があります。どっちが先でも構わないのですが、通常は糸の方が後になることが多く、今回は異例。 候補として紹巴から総紗縫や上品綟まで想定していましたが、最終おそらくは異文織で進めることになりそうです。現在、iKatで進めている織組織です。

あまみーいろの・・・ vo,2

糸はあっても、織組織/織物を決める必要があります。どっちが先でも構わないのですが、通常は糸の方が後になることが多く、今回は異例。 候補として紹巴から総紗縫や上品綟まで想定していましたが、最終おそらくは異文織で進めることになりそうです。現在、iKatで進めている織組織です。

iKat/異文織 八寸名古屋帯

イカット。 つい最近も調べ物をしていて、ここに当たります。 昔からデザインは織っていましたが、最近になって織組織を変更し、再び柄も制作しつつ、新しいシリーズでモノづくりをしています。 調べるとイカットの意味が『括る』や『縛る』ですので、絣の織物には違いないですが、となみ織物ではその絣柄を緯糸の織物で表現しようとしています。 そのために、新しい糸使いで織物を作り上げ、発色もイカットらしさと、となみ織物の彩を加えられる様にかつてないほどの色サンプルを織っています。

iKat/異文織 八寸名古屋帯

イカット。 つい最近も調べ物をしていて、ここに当たります。 昔からデザインは織っていましたが、最近になって織組織を変更し、再び柄も制作しつつ、新しいシリーズでモノづくりをしています。 調べるとイカットの意味が『括る』や『縛る』ですので、絣の織物には違いないですが、となみ織物ではその絣柄を緯糸の織物で表現しようとしています。 そのために、新しい糸使いで織物を作り上げ、発色もイカットらしさと、となみ織物の彩を加えられる様にかつてないほどの色サンプルを織っています。

抜染のモノづくり

昨年から特に行うことの多い抜染。字の通り、色を抜いて表現する仕事です。 染めても抜染でも結果、素敵に仕上がるか?それが大事です。 なのは分かっていても、抜染には仕上がりの読めなささが魅力です。 簡単にいうと、白生地を黒に染め、その後柄で抜染。抜染した部分は元の生地の色にはならず、何かしら残ります。 この色は狙っていてもできないため、予想以上に良い、悪い、近い。そして、そこからさらに、もう一つ二つ手を入れるため、最初から完成を予想していても、途中で方向を修正する必要がある。 この緊張感がなんとも言えません。 今日の写真は、織で縞柄をつくったものを唐草で抜染。 縞部分は織のため、そこは変化しつつ、抜染自体の抜ける色、ここの部分がこのモノづくりの核に。 薄地だったら、濃い地だったら、それぞれが変わってくるのが面白い。 今回は予想とは違っていても、かなり良い仕上がりになりました。 こういうモノづくりですので、同じものは一つとしてできません。 小物で言えば、防染糸もそれに近いかもしれません。 ◼︎防染糸帯揚げhttps://senpukuya.jp/products/obiage-118?_pos=2&_sid=defe4cfa9&_ss=r https://senpukuya.jp/products/obiage-86?_pos=1&_sid=defe4cfa9&_ss=r

抜染のモノづくり

昨年から特に行うことの多い抜染。字の通り、色を抜いて表現する仕事です。 染めても抜染でも結果、素敵に仕上がるか?それが大事です。 なのは分かっていても、抜染には仕上がりの読めなささが魅力です。 簡単にいうと、白生地を黒に染め、その後柄で抜染。抜染した部分は元の生地の色にはならず、何かしら残ります。 この色は狙っていてもできないため、予想以上に良い、悪い、近い。そして、そこからさらに、もう一つ二つ手を入れるため、最初から完成を予想していても、途中で方向を修正する必要がある。 この緊張感がなんとも言えません。 今日の写真は、織で縞柄をつくったものを唐草で抜染。 縞部分は織のため、そこは変化しつつ、抜染自体の抜ける色、ここの部分がこのモノづくりの核に。 薄地だったら、濃い地だったら、それぞれが変わってくるのが面白い。 今回は予想とは違っていても、かなり良い仕上がりになりました。 こういうモノづくりですので、同じものは一つとしてできません。 小物で言えば、防染糸もそれに近いかもしれません。 ◼︎防染糸帯揚げhttps://senpukuya.jp/products/obiage-118?_pos=2&_sid=defe4cfa9&_ss=r https://senpukuya.jp/products/obiage-86?_pos=1&_sid=defe4cfa9&_ss=r

過去のブログ記事はこちら